はじめに

私がマイホーム購入の中で、かなりこだわってたのに最終的に諦めたのが無垢床(本物の木を使ったフローリング材)です。

フローリング材の種類にも、賃貸や建売で多い合板や、合板より少しお高くなるけど本物の木の肌ざわりが楽しめる突板(合板の上に薄い無垢材を貼り合わせたもの)などいろいろありますが、できれば完全無垢材がいいと思ってました。

建売物件を購入した後も、諦めきれずにいろいろ考えていました。

例えば、ホームセンターなどでも手に入るフローリングをそのまま床に置いたらどうかとも思ったのですが、木の反り返りなどで浮いてくるようです(通常のフローリング施工の場合、専用のくぎを打って固定しています)。

そんなこんなで探していたら以下のような「ユカハリ」という商品を見つけました。

今回紹介するのは杉材の50cm×50cmのスクエアタイプです。これを使って6畳の寝室を施工しました。今回は8枚セット×5箱使って施工して4枚と切れ端少しが余りました(間取りにもよって多少変化すると思います)。

ヒノキ材のユカハリ・フローリング(ジカバリ)を使ってリビングも施工しましたのでこちらは別の記事で紹介します(施工の仕方がちょっと異なります)。

無垢床の魅力

私が無垢床に感じている魅力として、以下のような点が挙げられます。

- 肌触りがいい(雨の日でもベタつかない)

- 調湿効果がある(雨の日には湿気を吸ってくれ、乾燥してるときは加湿してくれる)

- 殺菌効果がある(これは木の種類によりますがヒノキや松材なのどの針葉樹に多い)

- アロマ効果がある(杉やヒノキ材のにおいが大好きなので)

- 断熱効果が高いため、冬でも底冷えしづらい

- どんな家具にもあう、ナチュラルな雰囲気を演出できる(高級感もあり、見た目のリラックス効果もあります)

また、使い込むうちに傷がついたり、色が変化していき『味』が出てくるところも好きです。

基本的な貼り方

ユカハリは裏面が滑り止めのゴムになっていて、まさに置くだけです。また、ゴム材の上には完全無垢材が、一般的なフローリング材と同じ13mm以上あり、足触りや杉本来のクッション性も完璧です。場合によっては表面をサンドペーパーでサンディングすることも考えていたのですが、しっかりプレーナーが効いていて、多少のざらつきがある程度でした。商品の中には塗装済みのものもありますが、私は自分でワックスをかけたかったので無塗装にしました(また別記事で紹介します)。

タイル一枚は50cm×50cmの正方形ですが、10cm×50cmの短いフローリングを組み合わせて一枚のタイルにしてあります。ですので、裏のゴム板をカッターで切ることで50cm×10cmごとに、簡単にバラすことができます。

貼り方ですが、基本的には部屋の角から貼っていきます。なるべく広くとれる角から、貼っていけば、端の部分の調整も少なくて済みます。

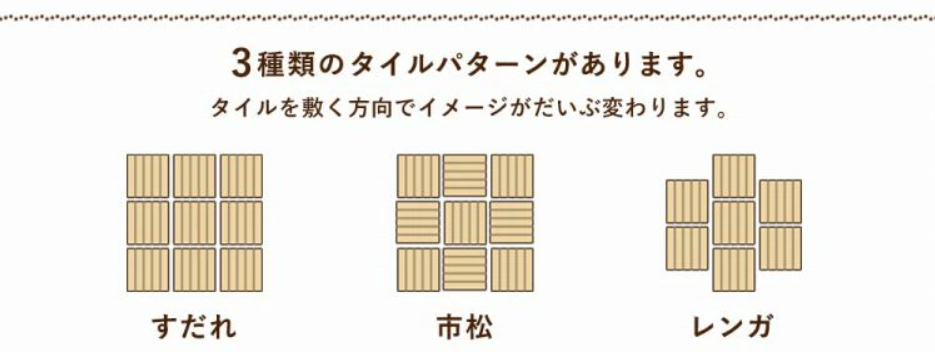

今回は市松張りではっていきます。

部屋の端の処理

部屋の端については隙間に合わせて、カットする必要があります。丸鋸があれば簡単にまっすぐ切れますが、杉材は柔らかいので手鋸でも十分に切れます。私は電動丸鋸も電動ジグソーも使いますが、細かい作業は手鋸も結構使います。

私のような素人でもコツをつかめば比較的まっすぐにきれいに切れます。鋸は、界隈では有名な岡田金属工業のゼットソーがおススメです。比較的安価ですし、ほとんどのホームセンターに必ずと言っていいほど置いてます。刃だけでも取り換え可能で、長年愛用してます。

丸鋸でカットする時は、下にスタイロフォーム(断熱材用の発泡材)を敷くと、作業台を傷つけずにきれいに切れます。これは送料がお高くつくのでネットで買うより、ホームセンターの方がいいかもしれません。一枚1,000円以下で買えると思います。

部屋の端の部分の隙間の大きさですが、杉材は一年を通して、結構膨張するので、5mmくらい空けた方がいいと思います。心配でしたら、2~3mmの隙間程度を空けておいて、膨張しすぎると板が浮いてくるので、そのたびにノコギリで微調整してもいいです(私がこのパターンですが、何回も調整することになって結構面倒でした)。

無垢材は空気中の湿気を吸って膨張し(伸びる)、乾燥時には湿気を吐き出すことで木が縮みます。杉材やパイン材などの柔らかい木質では、この伸縮の影響がより大きくなります。今回の杉タイルでは一年を通して一枚当たり1mm~2mmは伸びました。今回は一列5枚使ったので5mm~1cm変化がありました。冬には縮んで戻るかと思ったのですが、あんまり縮まず、伸びた状態で止まったような感じです。おそらく木材は屋外(または乾燥機による乾燥処理)でしっかり乾燥させてから製材することが多いと思うのですが、人間が暮らす室内の適度な湿度下では思ったほど縮まないのかもしれません。結果的にいい感じに収まったような形になりました。

ウォークインクローゼットの扉部分の処理

寝室にはウォークインクローゼットがあるのですが、ウォークインクローゼットの下には換気用の隙間が15mmほど空いていたので、特にぶつかることもなく開閉できました。

今回のウォークインクローゼットの扉ような建具関係はたいてい、ドライバー等を使って、高さや角度を微調整できます。上記に書いた、湿度による膨張の影響で、梅雨時期は少し扉を擦るような感じがあったのですが、扉の高さ微調整することで解消しました。

出入口扉の処理

出入口扉に関しては下部の隙間が足りなかったこともあり、開閉の可動域に合わせて、一枚を斜めにカットすることで末端処理としました。見切り材を使うことも迷ったのですが、写真にあるように元の床材の色味と杉材の色味が調和していて、いい境界線を示していたのでそのまま使用しました。見切り材についてはリビングで使用したフローリングタイプのユカハリで使用したので、そちらで紹介したいと思います。

見切り材を使わなかった代わりに末端の床材は角をサンドペーパーで削って滑らかな曲面処理としました。ボーズ面処理用のトリマービットも持っているのですが、杉材程度であればサンドペーパーでも十分滑らかにできます。むしろ手掛けのサンドペーパー処理の方が好きです。

さいごに

結構悩みながら購入しましたが、私の3歳と1歳の二人の娘も元気に走り回るほど気に入ってます。初期投資はそれなりにしますが、4枚余ったので、もし回復不可能な傷や汚れがついても、今後は部分張替えも可能です。興味がある方は少量購入から試してみてください。

コメント