はじめに

前回記事に引き続き、ヒノキ材のユカハリ・フローリング(ジカバリ)を使ってリビングも施工しましたので紹介していきます。

前回紹介した、寝室はスクエアタイプの杉材タイルで施工することで、カフェのようなカジュアルな雰囲気になりました。

以下のような理由から、リビングの方はもう少しこだわって、ヒノキ材のフローリングタイプにしました。

- キッチンの水回りから近い⇒杉材よりもヒノキ材の方が耐水性がある。

- リビングは子供たちが遊んだり、家具を置く⇒杉材よりヒノキ材の方が硬くキズに強い。

- フローリングタイプはどんな家具にもマッチするクラシカルな意匠性がある

- 単純にヒノキの匂いが好き!

使ったのは同じ壁紙屋本舗の『置くだけ ユカハリ・フローリング ジカバリ ひのき (無塗装) 90cm×10cm×厚み1.35cm ×18枚セット (約1.62平米)』。です。これを18.2畳のLDKの内、リビング・ダイニングのみの約12.4畳(20.5m2)に施工しました。リビング全面に施工するのに、18枚セット×5箱使用しました。4~5枚ほど切れ端が出ましたが、ミスの手直しに使ったりしたのでほぼほぼ使い切りました。

無垢床の魅力

前回記事の繰り返しですが、私が無垢床に感じている魅力は以下のような点が挙げられます。

- 肌触りがいい(雨の日でもベタつかない)

- 調湿効果がある(雨の日には湿気を吸ってくれ、乾燥してるときは加湿してくれる)

- 殺菌効果がある(これは木の種類によりますが檜や松材なのどの針葉樹に多い)

- アロマ効果がある(杉や檜材のにおいが大好きなので)

- 断熱効果が高いため、冬でも底冷えしづらい

- どんな家具にもあうナチュラルな雰囲気を演出できる(高級感もあり、見た目のリラックス効果もあります)

また、使い込むうちに傷がついたり、色が変化していき『味』が出てくるところも好きです。

準備するもの

- 掃除機、クイックルワイパーなどの掃除道具

- ゴムハンマーまたは、ショックレスハンマー

- 丸鋸、または手のこぎり

- アサリなしのノコギリ(なくてもいい)

- 木工用ノミ(なくてもいい)

- 見切り材、および両面テープ(なくてもいい)

基本的な張り方

1箱18枚入りなので、結構重いです。開けた瞬間ヒノキのいい香りがして少しテンション上がりますね。フローリングの裏は滑り止めのゴムがついていますので、色移りや貼りつき防止のために剥離紙が一枚一枚挟んであります。

表面は丁寧にプレーナーがかけられていて、まさかカンナがけかサンディングしてる!?ってくらいすべすべで気持ち良い肌触りです。肌触りでいけば圧倒的に杉のユカハリよりも好みです。また色味もシミ等なく、ほぼ白に近い形で、節も少ないので高級感があります。

さねの部分はこんな感じ。反りもほとんどないので、溝の部分がゆがむことがなく簡単にはめることができました。

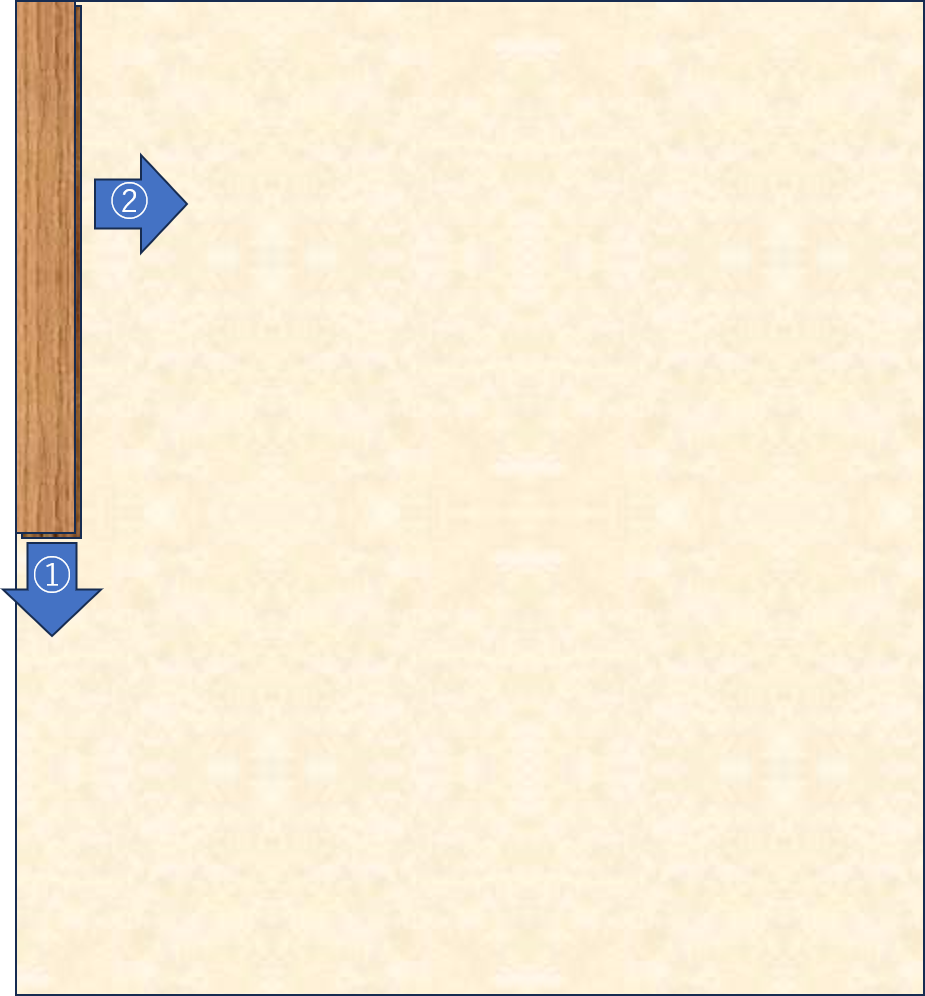

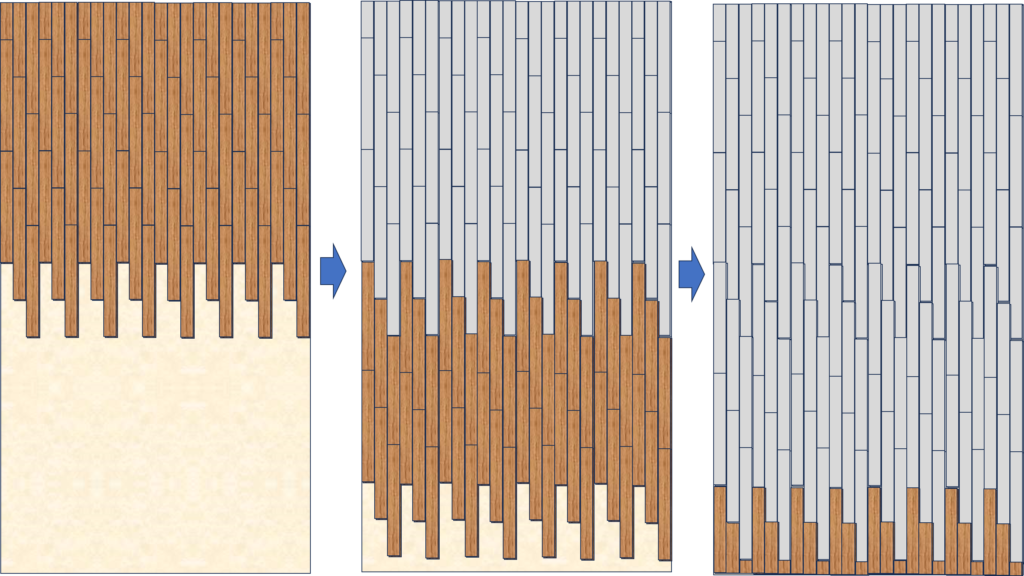

裏面がゴムになっているので、ゴミがつくとずれやゆがみの原因になるので、施工する前に、床の掃除をしておきます。基本的な貼り方ですが、実(さね)のメス側(凹側)から壁に寄せてはめていきます。下の図の①の方向に最後まではってから、②の方向に進むようにします。簡単に張れる所から張りたくなりますが、順番を守ったほうがきれいに仕上がります。

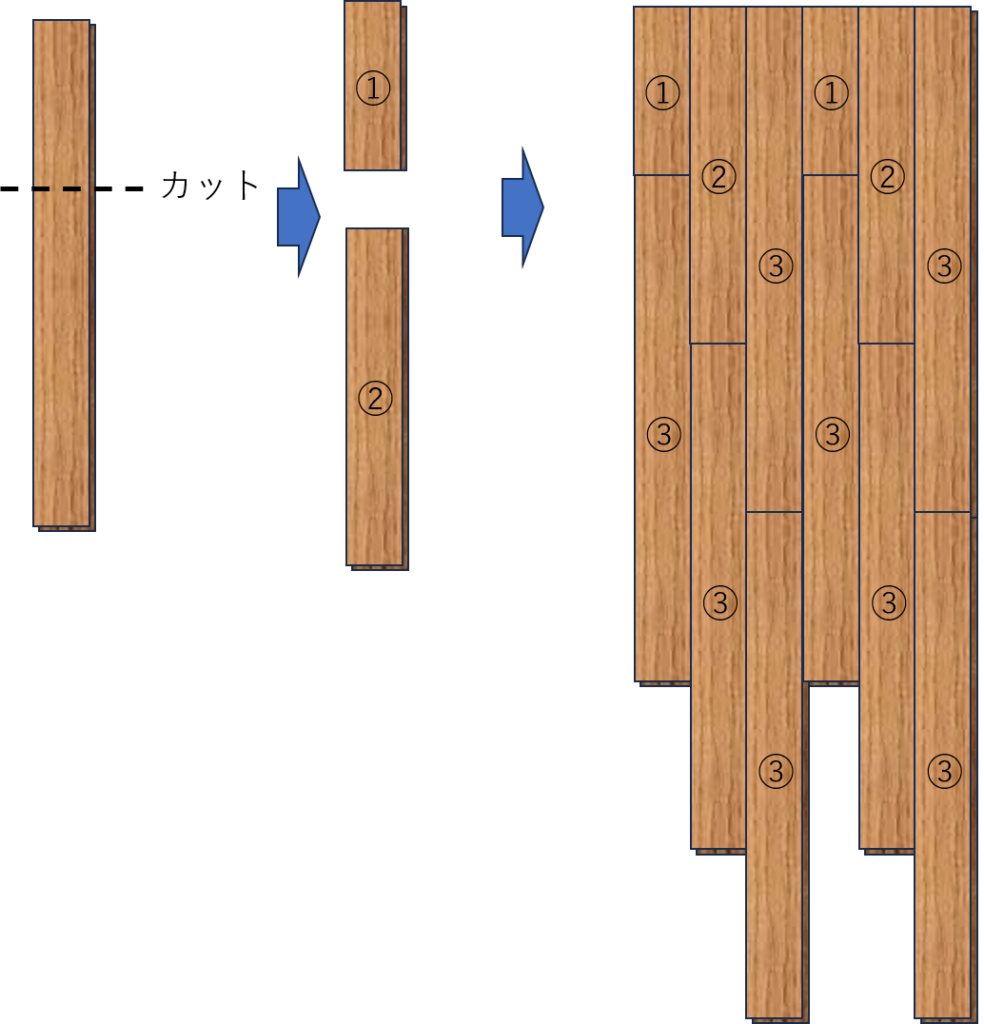

私はつなぎ目をずらした定尺張りのようにしたかったので、90cm長さの1枚を丸鋸でカットし、30cmと60cmの2枚にしました。60cm、30cm長さのピースと、もともとの90cm長さの3種類ができると思うので、30cmずつずれるように並べていきます。この時少し注意したいのが、カットしたピースにはさね(凹凸)がついていないので、図に示すようにスタートの壁側のみ①と②は使って、それ以降は③の90cm尺を使うようにします。途中で使おうとすると、凸部分がないのは許容できますが、凹部分がないのは溝を掘らないといけないので、結構面倒です(乱尺張りとかは難しいですね)。

手の力でもほぼ問題なくはめることができますが、小さな隙間が気になる場合は、ゴムハンマーやショックレスハンマーではめ込むときれいに詰めることができます。ゴムハンマー等を使う時は跡がつくのでタオルやいらない靴下などでカバーして使うとよいです。写真では間に合わせでラップしてますがすぐ破れます(笑)。

しっかりはめればつなぎ目はきっちり詰まります。ですが、全体的には多少の隙間はできます。そこは固定しないスタイルなので仕方がない部分かもしれません。

一通り張っていくとこんな感じです。いい感じになりました。

末端の処理

リビング・ダイニングだけの施工なので、どうしても出入口やキッチンへのアクセスは境界になります。杉タイルのユカハリの時はそのまま活かしましたが、今回はフローリングがずれて実がはずれていくのも気になったので、見切り材を使用することにしました。見切り材は樹脂製の既製品を使用しました。楽天市場にはいいものがなかったので、ハンズマンで入手しました。樹脂製なのでカッターやアサリなしノコギリで簡単に切って、幅調整できます。見切り材の下は両面テープを貼ってずれないようにしています。無垢材の見切り材もあるのですが、今回のフローリング厚さに合うものが見つけられませんでした。自分でトリマーで削りだして作ればよかったんですが、そこまではしませんでした(笑

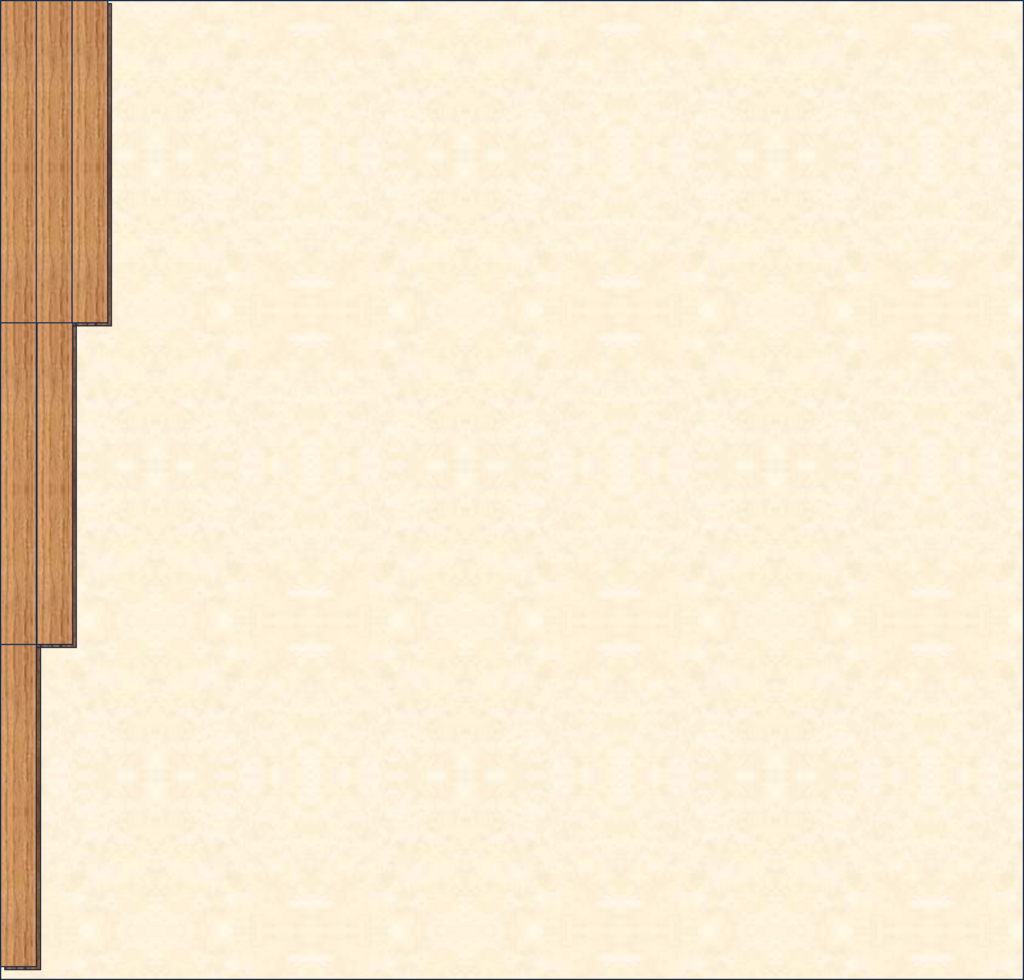

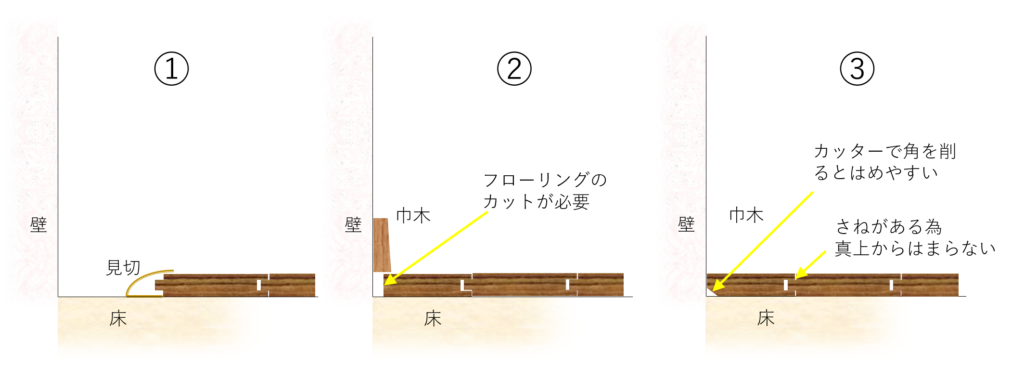

壁際の末端処理ですが、いくつかあると思います。①壁と余裕をもって隙間を空けて見切り材を使う。②壁に無理なくはめられる程度に隙間を空けて、壁側に巾木などを施工して隙間を隠す。③壁ギリギリまでフローリングをはる。

①は掃除が大変そうで、ちょっと見た目もカッコ悪いかなと思い不採用にしました(賃貸であれば復帰も簡単なので①のやり方で一部施工をお勧めします)。②は既にある巾木を外したくなかったので不採用にしました。てことで今回は③で施工したのですが結構骨が折れました(汗。壁もまっすぐではないので凹凸に沿って、フローリングを加工する必要があります。

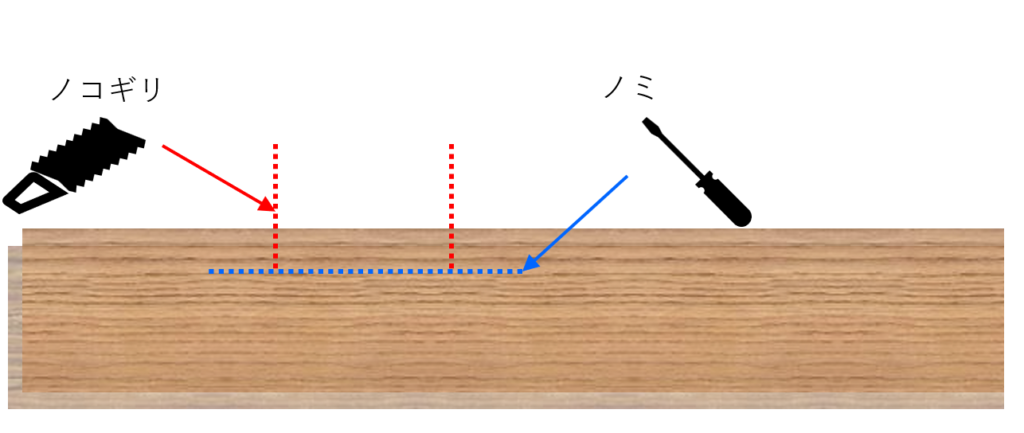

加工したパーツがきれいにはまると嬉しいです。加工は鉛筆で目印を付けた後は、アサリなしのノコギリで縦に切り込みを入れた後、木工用ノミで削ると、うまく凹凸を作れます。

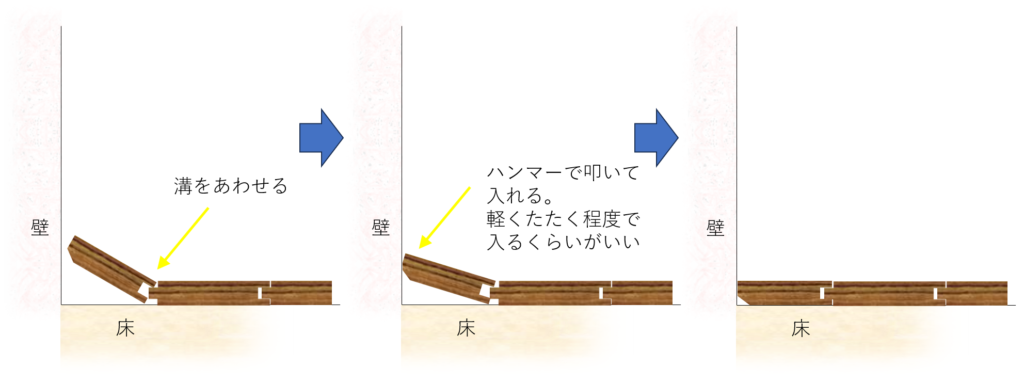

壁際は隙間を可能な限り少なくするなら、さねがある関係で真上からははまらないので、ゴムハンマーを使ってたたきながらはめ込む必要があります。壁際の一枚は10cm未満になることが多いはずなので、カットする必要があります。この幅ですが、調整が悪いとハンマーでたたいてもなかなか入りません。軽くたたいて、入っていく感覚がない場合は無理やりはめる前に再調整した方がよいです。

この壁際の隙間ですが、杉材の時は5mm~1cmくらい空けてないと木が膨張しますと記載しましたが、1年間住んでみて、このヒノキ材フローリングはほとんど伸び縮みがないように感じるので、詰めて配置しても大丈夫だと思います。

やってみた結果、壁面の処理は結構苦労します。もし家具で隠したり、アイランドタイプのフローリング施工にするなど、レイアウトで工夫できるようならそちらの方がよいと思います。

失敗したこと

一発勝負で施工したので、後戻りできずに、「失敗したなあ」と思うこと一つがあります。今回は私はリビングに家具がある状態で、半分ずつに分けて、施工しました。これが失敗で、さねがついてる分、施工する向きを間違うと、ハンマーで無理や足り差し込んだり、さねの突起を切ってはめ込んだりしなければなりませんでした。こうした箇所が最後の何枚か発生したため、さねでかみ合ってない部分は浮き上がりの原因になってしまっています。必ず、「基本的な張り方」の①⇒②の方向に施工していきましょう。

子どもがもう少し大きくなったら、一箱分買いなおして、修正したいと思っています。

さいごに

いろいろ難しいところもありましたが、結果としては満足してます。一番うれしかったのは、妻の友達家族が真冬に泊まりに来た時に、「床暖房してる??」て言われたことです。もちろん低価格の建売なので床暖房などないですがそれだけ、ほかの部屋に比べて暖かく感じたってことだと思います。

コメント