はじめに

3LDKのマンションに住んでいたころは、リビングの大きな窓だけはこだわってオーダーメードの布製遮光カーテンを取り付けていました。

私は布製カーテンも結構好きです。すぐに開け閉めできますし、特にレースカーテンが陽射しの中でゆらゆら揺れる姿は、リラックス効果があるように思います。真剣に以下の商品を買うか悩んでました。

新築戸建てに住むにあたっていろいろ検討した結果、大きな窓はウッドブラインドカーテン、小窓はハニカムシェードカーテンにすることにしました。今回はそのブラインドカーテンについて紹介していきます。

布製カーテンをやめた理由

今回新築戸建てに入居するにあたって、布製カーテンをやめた理由は大きく3つです。

1.カビが生えやすい

2.埃の発生源になる

3.臭いが染み込みやすい(洗濯が難しい)

カビが生えやすい

最近のマンションは気密性が高く、断熱性も向上しているので室内温度は快適です。その反面で冬場は風通しが悪くなりがちで、特にサッシ部分は断熱性も完ぺきではないので、私が住んでいたマンションでは、窓がいつも結露していました。また断熱効果を上げるためにカーテンは閉め切っていることが多かったため、カーテンにカビが生えてしまっていました。

埃の発生源になる

綿埃がたまると、ダニの住処になったり、コンセントのトラッキング出火の原因になったりといいことがありません。また長女がアレルギー性鼻炎がひどく、掃除をさぼると如実に反応する状態でした。塵埃の種類には、土ぼこりや食べカス等いろいろありますが、綿埃ができる大きな要因は、布製品から発生する繊維くずになります。100%布製品をなくすことはできないですが、大きな面積のものは可能な限りなくそうということで、布製カーテンとカーペットはやめる選択にしました。そのほか、衣類もできるだけすぐにクローゼットにしまう、布団カバーも埃が出づらいものを選択し、掃除機もこまめにかけるようにしています。これでもアレルギーが出る時は出ますが、マンションに住んでいた時よりは落ち着いた気がします。

臭いが染み込みやすい(洗濯が難しい)

臭いのもとになる成分は、いい匂いであっても、嫌な臭いであっても、有機物であることが多く、ナイロンやポリエステル等の化学繊維とは親和性が強いため、吸着しやすくなっています。また繊維表面には分子を吸着する細かいデコボコも多く、吸着した臭いが残りやすい特徴があります(髪の毛に、シャンプーやリンスの香りが残りやすいのもこのためデコボコが多いためです)。

リビングの大きなカーテンは洗うのも簡単ではなく、5年住んでて、洗ったのは3回くらいかなぁという感じです。当然、家の洗濯機には入らないので、コインランドリーに行くわけですが、5階から持って降りて、洗濯して、また持って上がるというのはかなりの重労働で、重い腰も持ち上がりませんでした。

有機物は官能基や構造によっていろいろな臭いの系統がありますが、人間がいいにおいに感じるものには、アルコール、アルデヒド、カルボン酸、エステル(カルボン酸とアルコールが脱水縮合したもの)とアルコールから誘導される構造であることが多いです。おそらく自然界でも比較的存在しやすい構造であり、身の回りでもありふれている物質であるからかなぁと思います。

例えば、ラベンダーの主成分の酢酸リナリルはリナロールの酢酸エステルですし、柑橘の匂いでで有名なシトラールはアルデヒドです。

とくに個人的にはエステルが幅広くおもしろいなぁと思います。高校の時の化学の実験で、炭素鎖の異なる複数のアルコールと、カルボン酸の中から好きなものを選んで、硫酸で脱水縮合して、エステルを合成した記憶があります。友達同士でどんなにおいがするか交換し合って、センスを評価し合ったのもいい思い出です。

下のサイトにエステルの香りについて、いいまとめ情報がありました。

香料の化学 | 日本香料工業会 – Japan Flavor and Fragrance Materials Association – (jffma-jp.org)

ウッド調ブラインドカーテン

カラー選択

今回私が色々調べて買ったのは以下の商品です。ブラインドカーテンで一番ネックに感じていたのが、大きくなると上げ下ろしが重くなるという点です。以下の商品は幅広の板にもかかわらず、桐材を使っているので非常に軽いです。またこれはオプションですが、一般的なコードタイプからループタイプにすることで、楽に上げ下ろしができるようになってます。オフィスのブラインドなどでコードタイプを使った人はわかると思うのですが、結構重くて、特に引き上げ時はちょっとコツがいりますよね。ループタイプだと、本体にバランスがあるおかげで、手を放しても落ちてくることはないですし、実際のブラインド重量よりも軽い力で引き上げることができます。

また桐は天然木なので自然な木目が無垢床の雰囲気ともマッチしています。オプションでヒノキ材にグレードアップできるので、めちゃくちゃ迷いましたが、結構価格差があったのでスタンダードカラーのオーカーブラウンにしました。結果的に非常に色合いもよく満足しています。

商品の中にはいろいろな塗装があります。子供部屋は、真っ白な「ヴィティ」にしました。一般的な壁紙の色に近いキレイでツヤのある白で、子ども部屋が明るい雰囲気になっているため、気に入っております。スタンダードカラーでも十分に高級感あるラインナップが揃ってるなぁという感じです。

取付け

取付けに関してですが、既存のカーテンレールに取り付ける方法と、窓枠や窓上の壁面に直接取り付ける方法があります。持ち家であれば直接取付けの方が無駄なものがなく、窓枠の内側に収まるのでスタイリッシュで、オーダーメイド感もあっていいかなと思います。賃貸であれば、簡単に取り外しできるカーテンレール取付けを選択することになります。

私の場合建売でしたが、建設前に契約したこともあって、カーテンレールを取り付けるかどうかも選ぶことができました(別にその分の割引はありませんがw)。ただ妻と一緒に悩んだ結果、

・将来的にブラインドに飽きて布カーテンにしたい、となった時にカーテンレールが欲しい。

・ブラインドの縦横長さはオーダーメイドなので、万が一採寸と合わなかった場合、うまく取り付け

られない可能性がある。(窓枠直接取付けは窓枠の内側に取り付けるのにたいし、カーテンレール

取付は窓枠の外側に取り付ける)

の2つの理由からカーテンレール取付けタイプにしました。

窓のサイズは図面からでもわかりますが、可能であればば入居前に実物を採寸した方がいいと思います。カーテンレール取付けの場合、サイズは窓枠よりも両端1cm程度は大きいほうがよいと思います。カーテンレール取付けのデメリットである、両端からの光漏れや覗き込みを軽減することができます。また、下側の丈も、好きな位置で固定できるので、全長はしっかり、床に付く長さがよいです。

また、ブラインドカーテンは結構な重さになるため、カーテンレールの補強用のビスがついてきます。写真の右側が元々のカーテンレールのビスで、左側が、補強用のビスです。見て分かるようにビスのピッチも細かく、ねじ込みに結構力がいるので、インパクトドライバーがあったほうがよいかと思います。

また長さも若干長くなるため、賃貸物件の場合は念のため管理会社等に相談したほうがよいと思います(当たり前ですがビスを差し替えた後のカーテンレールの見た目は変わりません)。

カーテンレールの取り付けは取付治具の組み立てがいるため、説明書を見ながら作っていきます。

カーテンレールのエンドストッパーをドライバーを使って取り外して、まず、上の写真の取付治具だけカーテンレールに取り付けていきます。治具はある程度でいいので等間隔になるように配置します。

取付後の写真しか無くてわかりづらいですが、ブラインド本体の上部にある溝に、治具の爪をカチッとするまでひねって引っかけます(細かい構造を見せた写真がなくてすみません)。私は一人でもなんとかできましたが、2人作業で、力がある方に支えてもらって、もう片方が爪を引っかける作業をした方が効率が良いです(結構重いです)。

ブラインドの角度調整

ブラインドの角度を微調整することで、全開、全閉以外にもシーンに合わせていろいろ使い分けることができます。

全開(平行)

全開の場合、外への視界が開け、光を取り入れつつ、風通しも非常によくなります。最近では、窓から外に出る時も半分程度ブラインドを引き上げとけば十分なので、ブラインドを完全に引き上げることはなく、外の景色を見たい時もこの平行位置によくしています。

全閉

全閉にした場合には、外からの視界を遮るのはもちろん、外からの光を遮断できるので、昼寝したい時などに最適です。また、天然木のウッドカーテンなので断熱効果も実感できます。特に冬季は窓からの冷気を大きく軽減でき、室内がより快適になります。その上、布カーテンと違い結露による濡れやカビは今のところ発生していません。

全閉にする際は窓側に傾けるよりも、部屋側に傾けた方が遮光率が高いです。ブラインドカーテンには、特有のコードが通るスラット穴からの光漏れがあります。個人的にはあまり気にならないレベルなので何も対策していませんが、オプションでラダーテープを取り付けることで、この光漏れも防止できます。

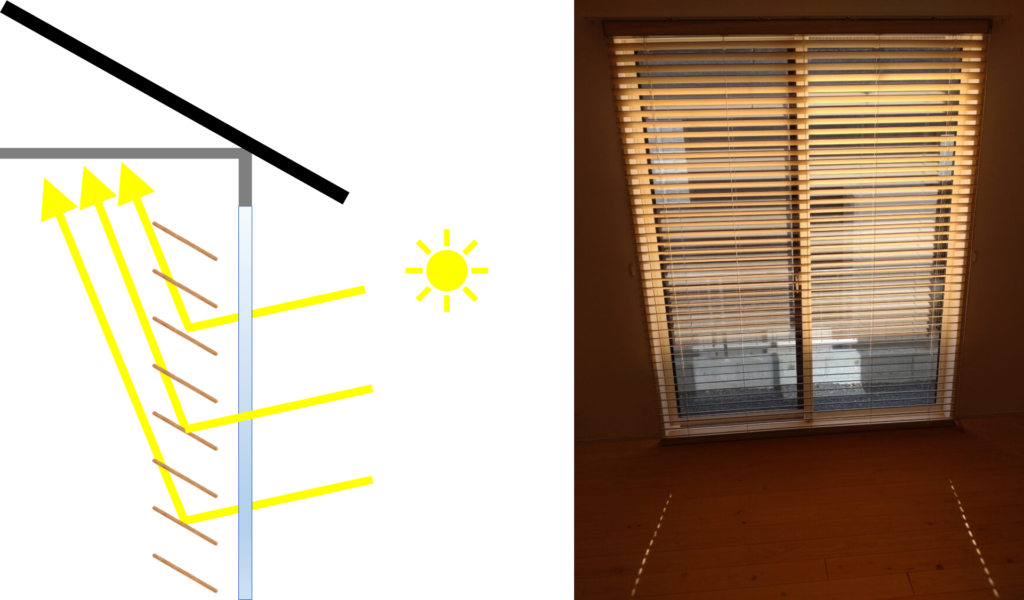

窓側に傾けたとき

窓側に傾けた場合は、太陽光がブラインドの板に反射し、部屋の天井に向かって、光が集まります。『部屋全体が明るくなる向き』と言われることもありますが、実感としてはブラインドや天井の材質によるように感じます。ブラインドの板も真っ白な「ヴィティ」カラーの方が、ウッド調よりも明るく反射します。

窓側に傾ける大きなメリットは、外から見下ろす向きの覗き込みを遮断できる点です。平屋の自宅の子供部屋側は、2階建ての隣家があり、2階からの覗き込みが気になっていました。現在はブラインドを常時窓側に傾ける状態にしており、2階からの覗き込みをほぼ遮ることができています。逆に部屋側に傾けると、部屋から隣家の2階を見上げることができるので、向こうからも見える状態になると思います。

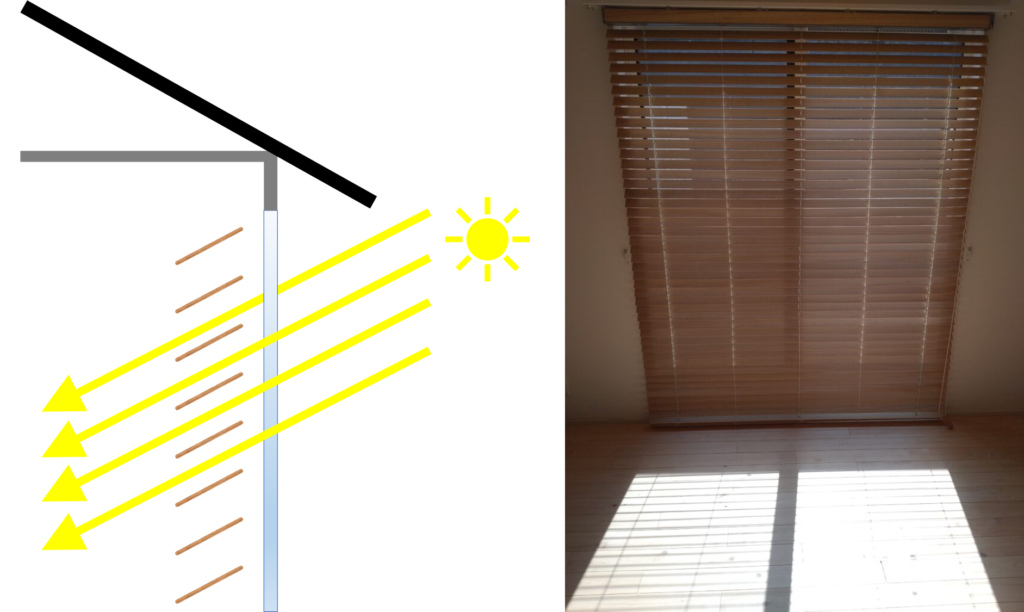

部屋側に傾けたとき

リビングでは全閉以外では、ほぼこの部屋側に傾ける状態にしています。外の道路などは通常、室内よりも低い位置にあるため、低い位置からの覗き込み防止に適しているこの角度は、多くの家庭で利用頻度が高いと思います。また採光に関してもメリットがあり、太陽光が直接床に差すため、下の写真のように外からの視界は遮りつつ室内を明るくすることができます。また床面に直接光が当たり温められるため、冬場は足から感じる体感としても暖かく感じます。

夏と冬で太陽の高さも陽射しの強さも異なるため、角度を微調整しながら心地の良い角度を見つけるとよいかと思います。

さいごに

最初は、私の母も妻も、掃除がしづらいとか、上げ下げがめんどくさいとか、ブラインドカーテンに反対していましたが、今ではブラインドカーテンにしてよかった、と口をそろえて言っています。掃除に関しては、むしろカーテンよりも楽で、室内側に全閉にした状態で、クイックルワイパーハンディ(静電気で捕集するタイプ)で上からなでるだけで大体きれいになります。

何よりもスタイリッシュで部屋が広く感じる点で、好評です。

コメント